3년전 오늘 글입니다.

와인 파는 인문학자의 인문 일기

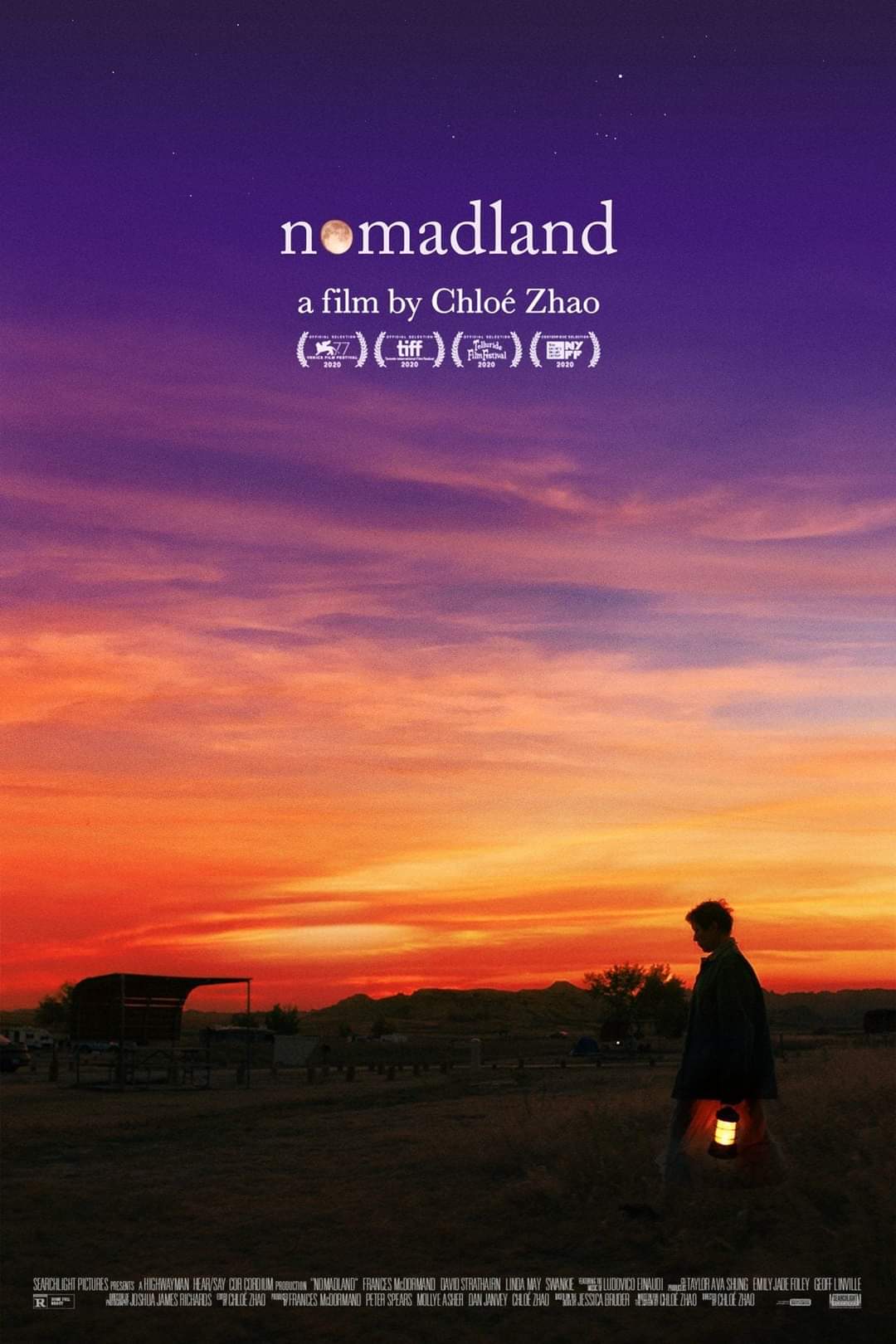

<<멈추면, 비로소 보이는 것들>>의 혜민 스님 책을 비튼 "멈추지 않아야 비로소 보이는 것들"로 평가 받는 <노매드랜드(Nomadland)> 영화 이야기를 한다. 우선 기억나는 대사들을 나열한다.

"당신(노매드, 노마드, 유목민)은 어디든 갈 수 있는 복 받은 사람이죠?"

"집이 없는 건 아냐, 거주지가 없는 거지."

"기억되는 한 살아있는 거다."

"남들 눈엔 이상해 보였겠지만 그건 네가 남들보다 용기있어서였지."

"영원한 작별이란 없어요. 그래서 늘 '언젠가 다시 만나자'고 인사하죠."

"사람들은 그 의미를 이해 못하는데, 전 거기 살아요. 제집이라고요."

"넌 세상으로부터 숨은 나를 찾아줬고, 나 자신보다 더 날 이해해줬어. 난 그게 필요해."

조미료 없는 영화, <노매드랜드>에서 화자 Fern(프란시스 맥도맨드)은 직장과 남편, 집을 한 번에 잃고 상실감과 추억들이 뒤섞인 복잡한 감정들이 잔뜩 묻어 있는 곳을 떠나 낡고 작은 밴을 꾸며가며 딱히 목적지 없이 길을 떠난다. 오롯이 대자연을 온몸으로 느끼면서 살아간다.

캠핑으로 잠깐 누리는 것이 아닌 삶의 방식으로 서의 유목 생활을 하는 것이다. 영화를 보다 보면, 자막에 유랑이라는 말이 자주 나오는데, 난 그 말이 거슬렸다. 유랑이 아니라, 유목이다. 유목은 유랑과는 다르다. 유랑이 그저 여기에서 저기로 흘러가는 거라면, 그래서 공간은 끊임없이 변하지만 존재성은 달라지지 않는 거라면, 유목은 길위에서 타자를 만나 스스로 다른 존재가 되는 것이다. 내가 유목에 관심을 두는 것은, 고미숙이 말하는 것처럼, 자본의 한 가운데서 자본에 포기되지 않는 길을 노마드적 삶에서 보았기 때문이다.

<노매드랜드>에서 원래 노매드와 랜드는 안 어울리는 단어이다. 노매드는 어느 것에도 정착하지 않는 라이프 스타일을 지향하는 사람을 지칭하지만, 랜드는 나라나 땅 자체를 지칭하는 단어로 상당히 고정적이고 안정적인 이미지를 수반한다. 하지만 세상 어디를 가든 이 세상 전체가 그들의 땅, 즉 노매드랜드가 되는 것으로 의미를 해석할 수 있다. "집이 없는 건 아냐, 거주지가 없는 거지(I.m not a homeless. I'm houseless.)."

이 영화에서 그려지는 노매드는 그저 인생의 벼랑에 내몰린 이들이 아니고, 상대에게 도움을 줄 때면 당당히 나에게도 도움을 달라고 요구하는 독립적인 사람들이자, 길 위에서 생활하는 노하우를 교환하고 자연 친화적 철학을 공유하는 느슨한 공동체라고 할 수 있다. 아탈리가 21세기의 핵심 키워드로 노매드(노마드)를 꼽으면서 강조한 것도 이 같은 박애나 타인에 대한 환대 등의 덕목이다. 그에 따르면 노마드는 방랑이나 유랑이 아니라 “함께 나눈다”는 의미의 그리스어에서 유래한 말이다.

노매드, 아니 노마드는 집없이, 아니 자동차를 바퀴 달린 집 삼아 이곳저곳 옮겨 다니며 사는 사람들이다. 이들은 디지털 노마드처럼 원격으로 일하는 대신 일자리를 찾아 차를 몰고 이동하는 것이 차이이다. 연말에 밀려드는 상품 주문을 처리하기 위해 임시직 노동자를 대거 고용하는 아마존이나, 여름 시즌 캠핑장 관리자를 단기적으로 고용하는 국립공원 같은 곳이 그런 일자리다. 이런 노마드가 급증한 것은 2008년 금융위기 직후이다. 이들을 다년간 취재한 미국 기자 제시카 브루더가 쓴 『노마드랜드』에 따르면, 그 상당수가 은퇴 연령대의 나이 든 사람들이다. 쥐꼬리만 한 연금으로 집세를 감당할 수 없거나, 경제위기로 중산층에서 추락한 이들이다.

바퀴 달린 집은 공교롭게도 영화 <미나리>에도 나온다. 한눈에 봐도 볼품은 없지만, 한국계 이민자인 주인공 가족이 새로운 정착지 아칸소에서 살아가는 기반이 되는 소중한 집이다. 이민자와 토착민, 유목민과 정착민은 지구촌 곳곳에서 그 경계가 뒤섞이고 있다. 이와 동시에 서로에 대한 강한 배척과 경계심도 불거진다. 이런 세상에서 올해 아카데미상은 한국 이민자의 이야기 ‘미나리’의 한국 배우 윤여정에게 여우조연상을, 미국 노마드의 이야기 <노매드랜드>의 중국 출신 감독 클로이 자오에게 감독상을 안겼다.

영화를 보면서, 장석주 시인이 묘사하는 그림이 그려졌다. 이렇게 살고 싶다.

단순하게, 느리게, 고요히/장석주

땅거미 내릴 무렵 광대한 저수지 건너편 외딴

함석 지붕 집

굴뚝에서 빠져나온 연기가

흩어진다

단순하고,

느리게,

고요히,

오 저것이야!

아직 내가 살아 보지 못한 느림!

실제로 미국에는 집 없이, 아니 자동차를 바퀴 달린 집 삼아 이곳저곳 옮겨 다니며 사는 노매드, 즉 노마드들이 늘어난다고 한다. 이들은 디지털 노마드처럼 원격으로 일하는 대신 일자리를 찾아 차를 몰고 이동한다. 연말에 밀려드는 상품 주문을 처리하기 위해 임시직 노동자를 대거 고용하는 아마존이나, 여름 시즌 캠핑장 관리자를 단기적으로 고용하는 국립공원 같은 곳이 그런 일자리다. 이런 노마드가 급증한 것은 2008년 금융위기 직후. 이들을 다년간 취재한 미국 기자 제시카 브루더가 쓴 『노마드랜드』 따르면, 그 상당수가 은퇴 연령대의 나이 든 사람들이다. 쥐꼬리만 한 연금으로 집세를 감당할 수 없거나, 경제위기로 중산층에서 추락한 이들이다. 우리도 고드 그런 시대가 올 것으로 예상된다.

영화 속에 나오는 노매드는 홈리스 "노숙자(homless)"와는 다르다. 그들에게는 가정이 없다. 하지만 노매드에게는 자신의 캠핑카가 홈이고, 안락한 가정이고 시작점이자 종착지이다. 단지 그들은 한 곳에 고정된 지붕 아래 자는 게 버겁고, 먹기 위해 일하고, 여행을 계속하기 위해 일하고, 떠나기 위해 일터에 잠시 머무르는 사람일 뿐이다. 그들은 인생과 일을 손끝에서 놓지 않았다. 다만 일만 하지 않을 뿐이다. 영화에서 나오듯 경제적으로 성공한 사람이 되었으나 바다에 띄워 본 적 없는 요트를 마당에 세워놓은 채 죽은 사람이 되고 싶지 않아, 내 차를 요트 삼아 세상과 자연이라는 바다에 뛰어든 사람일 뿐이다. 그 외 시한부 선고를 받았지만 치료를 포기하고 알레스카로 추억을 찾아서 떠난다는 스완키 할머니와 아들이 자살하자 그 고통을 견뎌 내기 위해 노매드 커뮤니티를 만들고 어려운 사람들을 도우면서 자신의 상처를 치유해 간다는 밥 웰스 등이 기억된다. 그들은 캠핑장에서 청소를 하고 아마존과 건설현장에서 일을 하지만 서로 돕고 연대하면서 힘들고 어려운 자신들의 삶을 긍정적으로 살아간다.

이 영화가 나에게 매력으로 보였던 것은 나에게 다음과 같은 질문을 던졌기 때문이다. 당신은 어떤 삶을 살려 하는가? 영화는 어떤 삶을 살든 무엇을 내어주고 무엇을 얻어낼 것인가 질문한다. 그리고 다양한 삶의 방식이 있음을 보여준다. 자신의 살고 있는 삶의 형식에 대해 질문하게 한다. 또한 이 영화의 매력은 특정 장면이 아니라 광활한 대자연의 모습을 보여준 것이다. 이 거대한 자연을 통해 자연 속에 살아가는 것이 아닌 조심스레 자연에 섞여가며 살아가는 인간의 삶을 그리고 있는 점이다. 자연 속에 스며들며 자연이 주는 무언가를 한껏 느끼는 주인공의 모습을 통해 인간의 본질이 자연에 있다는 것을 느끼게 해주었다.

과연 이 세상에서 살아간다는 것이 무엇일까? 어쩌면 길 위의 삶을 선택한 사람들은 용감한 사람들이다, 모든 것을 버리고 떠날 수 있을까? 타인의 삶의 구경하다 깊은 여운에 빠지게 한 영화였다. 내가 꿈꾸는 노마드는 실제로 집을 떠나 거리에서 살아간 다기 보다, 정신적으로 노마드가 되고 싶은 거다. 찰스 핸디는 자신의 책, 『코끼리와 벼룩』에서 "100세 시대에 코끼리에 붙어사는 것은 불가능하니 '1인 기업가'처럼 강인한 벼룩으로 성장할 준비를 하라'고 말했다. 뭍사람의 다리와 뱃사람의 다리가 다른 것처럼, 노마드의 다리는 정착인의 다리와 달라야 한다. 뭍사람은 배를 타면 작은 파도의 출렁거림에도 일을 못한다. 그러나 뱃사람은 균형감각을 잡아 폭풍우 속에서도 일을 한다. 노마드는 뱃사람처럼 심리적으로 굳건한 다리를 가져야 한다. 고체가 되어서는 안되고, 액체가 되어 늘 유연한 사고를 해야 한다. 그러면서 자본의 한 가운데서 자본에 포기되지 않는 길을 열어 가겠다는 것이다.

이어지는 글은 블로그 https://pakhanyo.tistory.com 이나 https://pakhanpyo.blogspot.com 을 누르시면 보실 수 있다.

#인문운동가_박한표 #우리마을대학_디지털_인문운동연구소 #사진하나_시하나 #장석주 #복합와인문화공방_뱅샾62

'인문운동가의 사진 하나, 시 하나' 카테고리의 다른 글

| 어떤 상황에서도 절제하고 겸손한 마음을 가질 수 있다는 것은 참 멋진 태도이다. (1) | 2024.05.23 |

|---|---|

| 우리 인생의 시간은 물의 시간일 뿐이다. (0) | 2024.05.23 |

| 살아 있는 모든 것은 사실 아프다. (0) | 2024.05.23 |

| 우리는 말을 하지 않고, 가슴으로 느끼며 살 수는 없는가? (0) | 2024.05.23 |

| 세련되게 겸손 하려면 비대한 자신감이 아니라, '건전한 자존감'이 필요하다. (0) | 2024.05.22 |