인문운동가의 사진 하나, 이야기 하나

대전문화연대 캠페인: 대전은 문화도시인가?

21세기 로봇과 함께 살며, 인간이 경쟁력을 가지려면 창의성, 유연성 그리고 협력하는 힘이 필요하다.

이런 것들을 위해서 필요한 것이 난 독서체험이라고 생각한다. 책을 많이 읽어야 한다. 그럼 학생들이 책을 많이 읽게 하기 위해서 무었이 필요한가?

프랑스가 전개하고 있는 고교생들이 기성작가에게 주는 문학 상이 하나의 모델이 될 수 있다.

프랑스에서 가장 권위있는 문학상은 공쿠르상(Le Prix Goncourt)이다.

이 문학상은 해마다 11월 초에 발표된다. 흥미로운 것은 상금이 고작 10유로(약 1만 3,000원)이다. 그러나 수상작은 최소 20만부 넘게 팔린단다.

프랑스인들은 공쿠르 수상작을 겨울나기의 동반자로 여기는 문화가 정착되어 있다. 우리는 1월 초에 이상문학상이 발표되지요. 좀 이것을 더 광고해 추운 겨울에는 이상문학상 작품집을 읽는 문화를 만들었으면 한다.

프랑스는 다른 문학상들도 11월에 수상자를 발표한다. 아카데미 프랑세즈, 르노도, 페미나, 메디치 등등. 프랑스에는 약 200개의 문학상이 있다. 가령, 지방자치단체와 언론사 혹은 전국 각지의 서점과 카페도 나름대로 문학상을 운영한다.

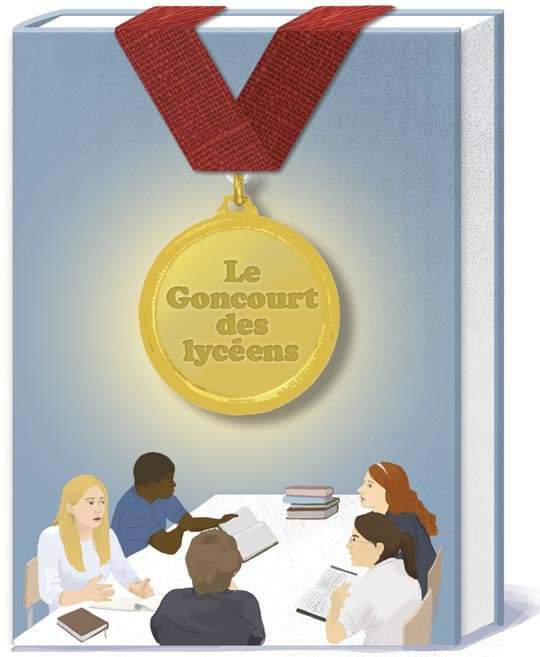

이중 관심을 끄는 상이 '고교생의 공쿠르 상(Le Goncourt des lyceeens)'이다. 올해로 벌써 30회였다. 고교생들로 구성된 심사위원회가 공쿠르 상 후보작들을 똑같이 놓고 저마다의 깜냥으로 심사해 집단 토론까지 거친 뒤 수상자를 선정한다. 공쿠르 상 발표 이후 열흘쯤 지나서 수상자를 낸다. 독자들은 고교생의 공쿠르상 수상작에 더 관심을 갖는다. 언론에서는 '가장 잘 팔리는 문학상'이라는 수시어를 붙인다.

방법은 이렇단다. 이 상은 프랑스 교육부와 대형 서점 프낙이 주관한다. 해마다 50여 개의 고교가 참가신청을 한다. 학생 2000여 병이 심사위원이 된다. 학교별로 문학 교사의 지도 아래 학생들은 공쿠르 본심에 오른 15권의 소설책을 두 달 동안 읽는다. 책은 대형서덤 프낙이 공급하고, 후보 작가들이 학생들 앞에 강연하고 질문을 받는 행사도 한다. 그런 다음 지역별로 학교 대표들끼리 모여 토론한 뒤 최종심 후보작 4권을 고르고 지역 대표도 뽑는다. 지역 대표로 선출된 학생 13 명이 모여 최종심을 연다. 해마다 2-3시간 동안 격론을 벌인 끝에 TV 카메라 앞에서 수상작을 발표한다. 신문이 주요기사로 다루는 문학 축제이기도 하다.

두 공쿠르 상이 똑같은 수상작을 낸 경우가 과거엔 몇 차례 있었지만, 지난 5년 동안 고교생 심사위원들은 감히 어른들의 선택을 따르지 않았다. 올해 역시 두 상의 수상자는 제각각이다.

올해 수상자는 알리스 제니테르의 <상실의 기술>이다. 지난 6월 프랑스 일간지 르 몽드 문학상을 받기도 했다. 원래 '고교생의 공쿠르상'은 문학 교사들이 독서 교육 차원에서 제정한 것이란다.

프랑스의 문학교육은 교과서에만 의존하지 않고, 학생들이 직접 작품을 감상하도록 한다. 초등학교 저학년 때부터 빅토르 위고 또는 샤를르 보들레르의 시를 외우고, 중,고교에선 고전 희곡과 현대 소설을 문고판으로 읽는다. 그런 바탕 위에서 학생들에게 동시대의 소설을 읽힘으로써 현실에 대한 사고력과 감수성을 키우자는 문학상이 생긴 것이다.

국가와 민간 서점의 전폭적 지원을 받아 운영될 뿐만 아니라 독자들의 사랑까지 받아 문학상 발표 시즌의 꽃이 됐다. 우리는 1월 초가 되면 신춘문예 당선자가 나오고, 이상문학상전집이 나오면, 집집이 사던 그 풍습이 언젠가부터 사라지었다.

그리고 프랑스는 문고판이 잘 발달되어 있어 학생들이 싼 값으로 사고 또한 갖고 다니기가 쉽다. 우리도 우리 문학 작품을 문고판으로 만들어야 한다. 한 기업이 사회에 환원하는 마음으로 했으면 한다.

우리의 문학교육은 교과서 수록작의 독해에 머물러 있다. 그리고 객관식 문제 풀이를 위한 해석을 암기하는 수준이다. 문학 독서력을 키울 수 없다. 학생들은 정답 찾기의 '문학 감옥'에서 벗어나 '문학 감상'을 자유롭게 즐길 권리가 있다. 이 프랑스의 사례를 참고로 해, 우리도 뭔가를 시도해야 책을 읽는 문화가 다시 시작될 수 있다.

만약 한국의 문학 교육이 4차 산업 혁명을 위한 창의성을 생각한다면 말이다. (지난 해 12월에 스크랩해 두었던 박해현 조선일보 문학전문 기자의 칼럼을 요약하며 내 생각을 덧붙인 것이다.)

'인문운동가의 인문에세이' 카테고리의 다른 글

| 들숨과 날숨, 수렴과 발산을 교차하는 것이 우리 몸이지만, 흩어지는 기운이 늘 앞선다. (0) | 2024.01.20 |

|---|---|

| “악의 평범성, 무사유의 죄”(한나 아렌트) 2 (0) | 2024.01.18 |

| 미국의 <미네르바스쿨>이 우리 대학교육문법의 대안이다. (1) | 2024.01.13 |

| 풀을 뜯어 먹는 소처럼, 독서하라. (1) | 2024.01.13 |

| "세상을 바꾸는 사람 따로 있지 않다. 우리가 함께 힘을 모을 때 세상이 바뀐다." (1) | 2024.01.08 |